(《北欧华人报》北欧国际新闻中心记者明溪舟山报道)中国渔业看浙江,浙江渔业看舟山。舟山,以“中国鱼都”而享誉世界。然而,当记者踏进座落于普陀舟山美术馆的时候,“舟山不止于渔 也有艺术之美”的感慨油然而生。

舟山美术馆犹如一颗璀璨的明珠,其以海洋文化为核心,洋溢着独特的艺术气息。这座美术馆以其别具一格的“渔民画”艺术,向全球展示着中国海岛的风情与传说。

舟山渔民画有其深远的历史渊源。渔民画的根脉深植于舟山群岛的渔村生活。千百年来,渔民们在渔船下水时绘船头画,在婚嫁时装饰床头画,在年节时创作灶头画,这些传统民间美术形式为渔民画提供了丰厚的土壤。然而,现代渔民画的正式兴起可追溯至20世纪80年代。彼时,舟山文化部门举办民间美术培训班,鼓励渔民以现代手法表现海洋生活,渔民画由此从实用美术升华为独立的艺术形式。1988年,舟山定海、普陀等四县区被文化部命名为“中国现代民间绘画之乡”,专家评价舟山于,渔民画“以张扬、激情、梦幻的魅力,在中国民间绘画中独树一帜”。舟山渔民画获得国家级认可。

渔民画的发展离不开政策支持与国际化探索。2001年,舟山市政府将“海洋文化名城”建设纳入规划,渔民画成为城市文化品牌的核心元素。2002年,渔民画首次亮相法国斯特拉斯堡欧洲博览会,190幅作品引发轰动,被欧洲观众誉为“东方毕加索”。此后,舟山渔民画从海岛走向世界,德国、克罗地亚、美国等国的展览接踵而至,渔民画逐渐成为中国文化外交的亮丽名片。

舟山通过建立非遗工坊、开发衍生品(如服饰、工艺品)和数字化平台(如“渔民画云码头”),推动艺术与经济的融合。如今,普陀区已孵化8家渔民画文化企业,作品远销海外,版权交易规模突破百件。

舟山渔民画的艺术价值犹如一首海洋文化的视觉史。

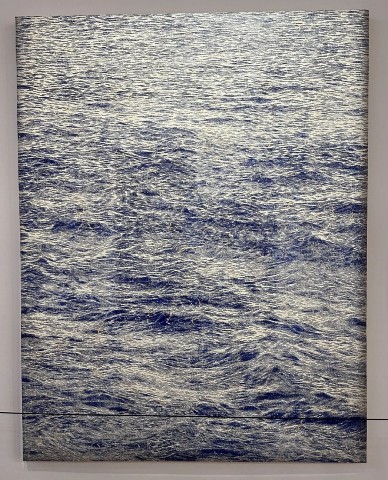

——渔民画的艺术魅力源于其独特的审美语言:作品聚焦于渔夫辛勤劳作的场景、海岛上的神秘传说以及渔民心驰神往的祈愿,如《夜捕》《补网》《穿龙裤的菩萨》,洋溢着对大海的无尽眷恋和对美好生活的炽热向往。

——风格与技法:采用“艺术手段的不真实与生活细节的真实”相结合,造型夸张变形,色彩浓烈奔放。画面常打破时空限制,将不同视角与元素交织,形成奇幻的视觉叙事。

.——材料创新:从传统水粉到丙烯、海沙、贝壳粉的运用,渔民画不断突破媒介局限,赋予作品更丰富的质感与地域特色。

在普陀舟山美术馆的展厅中:海腥味与时代感的交响,渔民画作品以强烈的视觉冲击力吸引着观众。一幅《城头上挂像的长衣》以抽象线条勾勒渔村节庆,而《龙骨系列》则以厚重的色彩再现渔船沧桑。展览还通过多媒体互动,呈现渔民画的创作过程与数字化成果,令人耳目一新。

尽管渔民画已享誉国际,但其发展仍面临挑战。舟山市非遗专家忻怡指出,需深化海洋文化内涵挖掘、加强人才培育,并筹建大型展览馆以提升影响力。与此同时,年轻艺术家正尝试将渔民画与当代艺术、数字技术结合,为这一传统注入新活力。

普陀舟山美术馆内,渔民画不仅是色彩斑斓的艺术佳品,更是承载着渔民心绪的海洋颂歌。这些画作在渔村的日常烟火中孕育而生,随着时代的波澜演进,它们向世界昭示了一个道理:最平凡的生活土壤,往往催生出最令人震撼的艺术奇迹。一位参观者曾在留言中写道:“置身于此,我仿佛能嗅到大海的气息,亦能感受到中国文化的强劲跳动。”